央廣網合肥11月18日消息(記者 楊清)11月13日至14日,央廣網安徽頻道主辦的“科創新潮 山水有約”中部六省媒體合肥行活動順利舉行。來自央廣網山西、河南、湖北、湖南、江西頻道及大河網、黃河新聞網等六省主流媒體記者,走進合肥的科創空間與山水人文地標,在科技與自然、歷史與現代的碰撞中,感受這座城市的獨特魅力。

科創車間里的“民生溫度”:不止于技術,更在于“落地有聲”

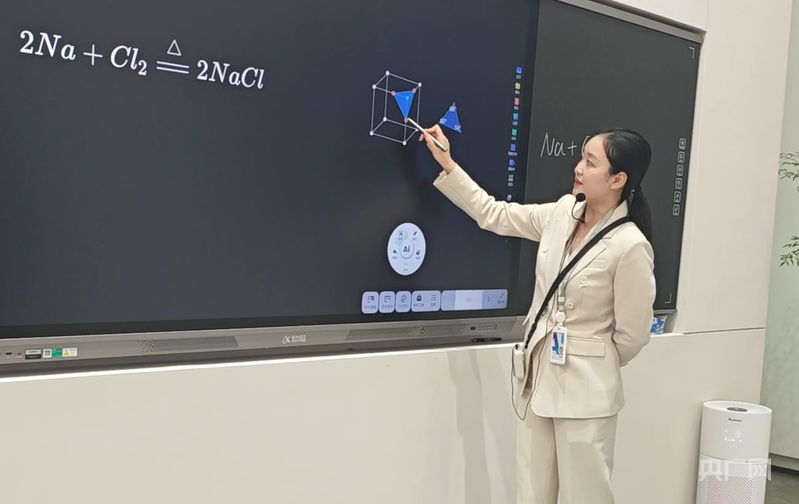

走進科大訊飛智慧展廳,一塊看似普通的AI智能黑板,成為媒體記者聚焦的“明星展品”。“打開白板。”隨著講解員的語音指令,黑板即刻切換至白板模式;當講解員用粉筆隨手繪制出一個不規則立體幾何圖形時,黑板中央的顯示屏瞬間同步生成標準圖形,且能實時完成多頂點截圖、圖形切割、角度度數調整等各種復雜操作——原本抽象難懂的幾何知識,通過動態可視化呈現變得清晰直觀,讓大家直觀感受到技術對教學場景的適配與優化。

訊飛小鎮講解員向記者展示AI黑板(央廣網記者楊清 攝)

“以前覺得AI離基層教育很遠,現在才發現,這樣的技術已經實實在在走進了課堂,解決了教學中的實際難題。”大河網記者現場體驗后感慨道。目前,科大訊飛AI黑板系列產品已覆蓋全國33個省級行政區、1400余個縣區、10萬余個班級,真正實現了從城市到鄉村的大規模落地應用。這一塊能感知、會思考的AI黑板,讓大家深刻感受到科技創新的“民生導向”。

在東超科技,“無介質空中懸浮成像”技術同樣展現出濃厚的民生屬性。其在醫療與日常生活場景中的落地應用,讓“科幻感”轉化為“實用性”。在醫療場景模擬區,工作人員模擬醫院問診場景,將患者病歷信息投射至空中,醫生無需觸摸屏幕,只需在空中輕點即可翻閱、標注,有效避免交叉感染風險;在生活區模擬展臺,工作人員向記者展示了技術與家居設備的結合:手指在廚房灶臺上方的懸浮影像區域輕輕一點,灶臺便自動啟動,隔空滑動影像界面,還能調節火候大小、切換烹飪模式。

記者體驗運用在醫療場景中的“無介質空中懸浮成像”技術(央廣網記者楊清 攝)

“對于家庭而言,這種無接觸操作不僅便捷,還能避免手上的油污、水漬弄臟設備面板。”工作人員的解釋讓記者們感受到了科技創新“從實驗室到生活場景”的快速落地能力,也印證了合肥科創企業“技術突破最終服務民生”的價值追求。

大國重器的“自主硬核”:不止于突破,更在于“鏈動未來”

走進本源量子的研發中心,中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”靜靜運行,卻牽動著全球量子計算領域的目光。

“本源悟空”搭載中國首條量子芯片生產線生產的72比特超導量子芯片,寓意神話人物孫悟空的“72變”,更象征著其應對復雜任務時靈活多變的核心能力。“本源悟空”是我國超導量子計算機產業化的重要一步,標志我國超導量子計算機自主產業鏈基本“成鏈”。

在合肥廬陽區的大科學裝置集中區,一座座現代化科研設施拔地而起,勾勒出合肥科技創新的堅實底座。如果說本源量子是以實驗室中的“小體積”機器征服大數據的世界,那么位于三十崗鄉的聚變堆主機關鍵系統大科學裝置(CRAFT),則以令人震撼的“大家伙”姿態展現著大國重器的磅礴氣勢——其巍然聳立的真空室及總體安裝平臺,需要仰首方能望見頂端。

聚變堆主機八分之一真空室及總體安裝平臺(央廣網記者楊清 攝)

作為合肥綜合性國家科學中心首個落戶的國家重大科技基礎設施項目,CRAFT致力于攻克聚變堆主機關鍵系統技術,為我國自主建造聚變堆奠定基礎。“這個‘大家伙’瞄準的是人類未來能源需求,將為清潔能源發展提供核心支撐。”工作人員的介紹讓記者們深刻理解了大科學裝置的戰略意義。

從量子計算的“精尖突破”到聚變能的“宏大布局”,合肥的國之重器們正以全鏈條自主可控的實力,鏈動未來產業發展,在國家科技自立自強的征程中書寫“合肥答卷”。

文化地標里的“當代對話”:不是“陳列歷史”,而是“激活傳承”

安徽名人館內,95組121位安徽歷史名人的故事靜靜流淌。從老子、華佗到包拯、陳獨秀,從建安文學到桐城文派,展館以豐富的陳列形式與通俗易懂的講解,讓千年歷史人物“活靈活現”。作為國家AAAA級旅游景區與全國中小學生研學實踐教育基地,這里已接待游客近800萬人次,成為傳承江淮文脈、激發文化認同的重要載體。

名人館內研學的學生(央廣網記者楊清 攝)

環巢湖岸線的“小洱海”,則上演著生態蝶變的動人故事。昔日的“藍藻”重災區,如今成為網紅打卡勝地,40余家沿湖茶社串聯起生態旅游風景線。農戶通過改造閑置民房實現“農房變門面”,茶社則通過茶葉深加工、手工藝品銷售與漢服簪花、民樂表演等新業態,實現2024年綜合收入約6700萬元,讓生態紅利轉化為民生福祉。

紫云山文創園的揭牌,為合肥文化產業注入了澎湃動能。這座采用“分散布局、集群聯動”創新架構的產業園,聚焦廣播影視、數字內容等主導產業,培育虛擬現實、直播經濟等新業態,將散落的“文化珍珠”串聯成“價值項鏈”,打造出文化與科技、金融融合的產業高地。

從名人館里的先賢對話,到巢湖之畔的生態歡歌,再到文創園中的產業革新,合肥的文化地標從未停留在“陳列歷史”的層面,而是以多元姿態激活文化傳承。這些承載著記憶與夢想的空間,不僅展現著城市的人文底蘊,更彰顯著合肥在中部崛起浪潮中的文化擔當。

記者手記:中部崛起的“合湘共鳴”

從橘子洲頭的湘水濤聲,到巢湖之濱的科創潮音,地理的距離在兩天內消弭于無形。作為中部重要省份,湖南與安徽同樣肩負著推動高質量發展的使命。兩地在智能制造、數字文創、生態旅游等領域的互補優勢,將為中部地區協同發展注入新動能。

此次合肥之行,不僅是觀察與記錄,更是一次啟迪與聯結——中部六省,正以創新為舟、山水為槳,共赴一場高質量發展的“時代之約”。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容