央廣網青島11月16日消息(記者唐磊 見習記者鄭芷南)海風裹著淡淡的原木清香,掠過山東港口青島港西聯公司的岸線。近日,《行進的海岸線》大型融媒體采訪,來到了山東港口青島港的全球首座全流程自動化件雜貨紙漿碼頭,探訪這座屢破接卸效率紀錄的“碼頭黑馬”。

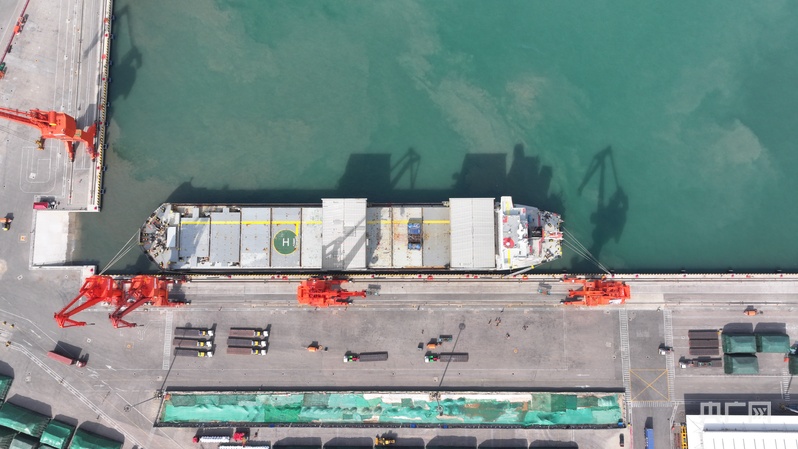

航拍山東港口青島港全流程自動化紙漿碼頭(央廣網記者 唐磊 攝)

初冬的青島,碧海藍天,碼頭上橙紅色的門機正在作業。這里看不到密集的作業人群,卻能感受到碼頭的高效運轉——碼頭岸邊的門機,如精準的機械手上下翻飛。碼頭前沿,智能引導運輸車循著無形軌跡穿梭,將一件件紙漿高效轉運至庫區——這是這座全流程自動化件雜貨紙漿碼頭的日常作業圖景。

2025年上半年,青島港實現紙漿吞吐量同比增長22.5%,來自世界各地的進口紙漿經由這里通達內陸。

鏡頭從岸線來到西聯公司件雜貨數智中心,這里是整個碼頭的大腦。落地窗外,“中遠海運長青”輪穩穩靠泊。數智中心內,工作人員對著電腦屏幕進行操控,上面顯示著碼頭各處的實時畫面,有的電腦前還有方向盤,電腦桌下還有剎車、油門。“這里是操控IGV的,通俗來說就是自動駕駛的運輸車,在這個操作臺上,就可以實現遠程監控,有點像打游戲。”青島港西聯公司操作部副經理孫長杰介紹。

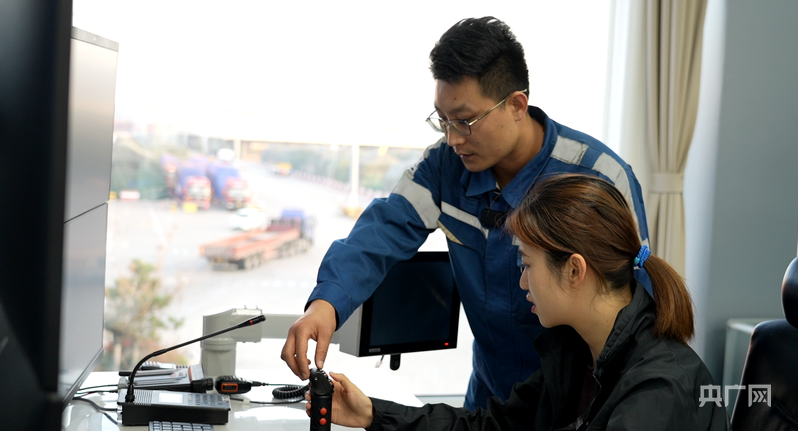

央廣網記者體驗遠程操控門機吊具(央廣網記者 唐磊 攝)

“以前靠人工盯艙、手寫記錄,現在科技讓每一捆紙漿都有了精準坐標。”孫長杰告訴記者。屏幕上,3D實景艙圖實時更新,每一艙貨物的數量、分布、貨主信息一目了然,“這是青島港歷時5年攻關的核心成果——基于AI識別動態切層的電子船圖技術,通過智能算法優化卸船順序,讓作業效率提升20%以上。”在此基礎上,2024年12月1日,青島港以晝夜51676噸作業量,第4次刷新紙漿晝夜接卸世界紀錄。

“手機點一點,貨物全掌握!”青島港西聯公司工程技術部經理王寶君告訴記者,西聯公司的“千紙鶴PulpCrane”平臺,整合了物流、貿易、金融等功能,已服務上下游45家漿廠和貿易商,實現訂艙、報關、結算全流程線上辦理。“以前查庫存要打電話、跑現場,現在實時數據同步更新,端到端服務讓我們競爭力大增。”王寶君說。

紙漿碼頭的數智中心(央廣網記者 唐磊 攝)

青島港給每批貨物辦理“電子護照”,讓國際物流流程從“周級”壓縮至“小時級”。“相當于給紙漿開了綠色通道。”孫長杰解釋,數字化轉型正讓港口從“裝卸樞紐”升級為“供應鏈綜合服務商”。

智能引導運輸車裝載貨物在碼頭穿梭(央廣網記者 唐磊 攝)

“以前貨物要倒運多次,現在卸船即上火車,一年倉儲費能省幾十萬元。”一家造紙廠采購負責人算了筆賬,“陸港直通模式比傳統路徑快3天,原料早到生產線,就能早出產品、早回款。”依托臨港綜保區政策優勢,青島港首創的“碼頭直裝—鐵路直發—港區直達”模式,讓紙漿運輸實現“無縫銜接”,構建起“采購—物流—倉儲—分銷”全鏈條服務平臺。

在青島港的規劃藍圖中,西聯公司的成績并非孤立存在。“我們緊盯全球紙漿產能布局,主動對接國外紙漿廠和船公司,推行‘一船一策’和‘專班盯靠’制度。”孫長杰表示,通過構建“港口為樞紐、貿易為紐帶、物流為支撐”的供應鏈生態圈,港口正成為區域經濟的“增長引擎”。

全流程自動化件雜貨紙漿碼頭(央廣網發 山東港口青島港供圖)

一捆捆紙漿,乘船來到了青島港,無需二次裝卸,就能通過海鐵聯運走進全國各地的造紙企業,走進了千家萬戶。在臨港產業區,原料通過封閉式運輸線直供造紙企業,形成“碼頭—工廠”無縫銜接的產業集群。這種“港產城”融合發展模式,不僅降低了物流成本,更帶動了造紙、包裝、印刷等上下游產業協同發展,為山東綠色低碳高質量發展先行區建設注入強勁動力。

老碼頭“玩轉”新科技,在這里,每一捆紙漿似乎都會“思考”,依托科技的賦能,精準地奔赴目的地。這場始于一線碼頭、由一捆捆會“思考”的紙漿所驅動的深刻變革,正讓山東港口青島港西聯公司紙漿碼頭突破傳統角色的邊界,躍升為賦能整個產業鏈的智慧樞紐與增長引擎,書寫著港口智慧變革的新篇章。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容