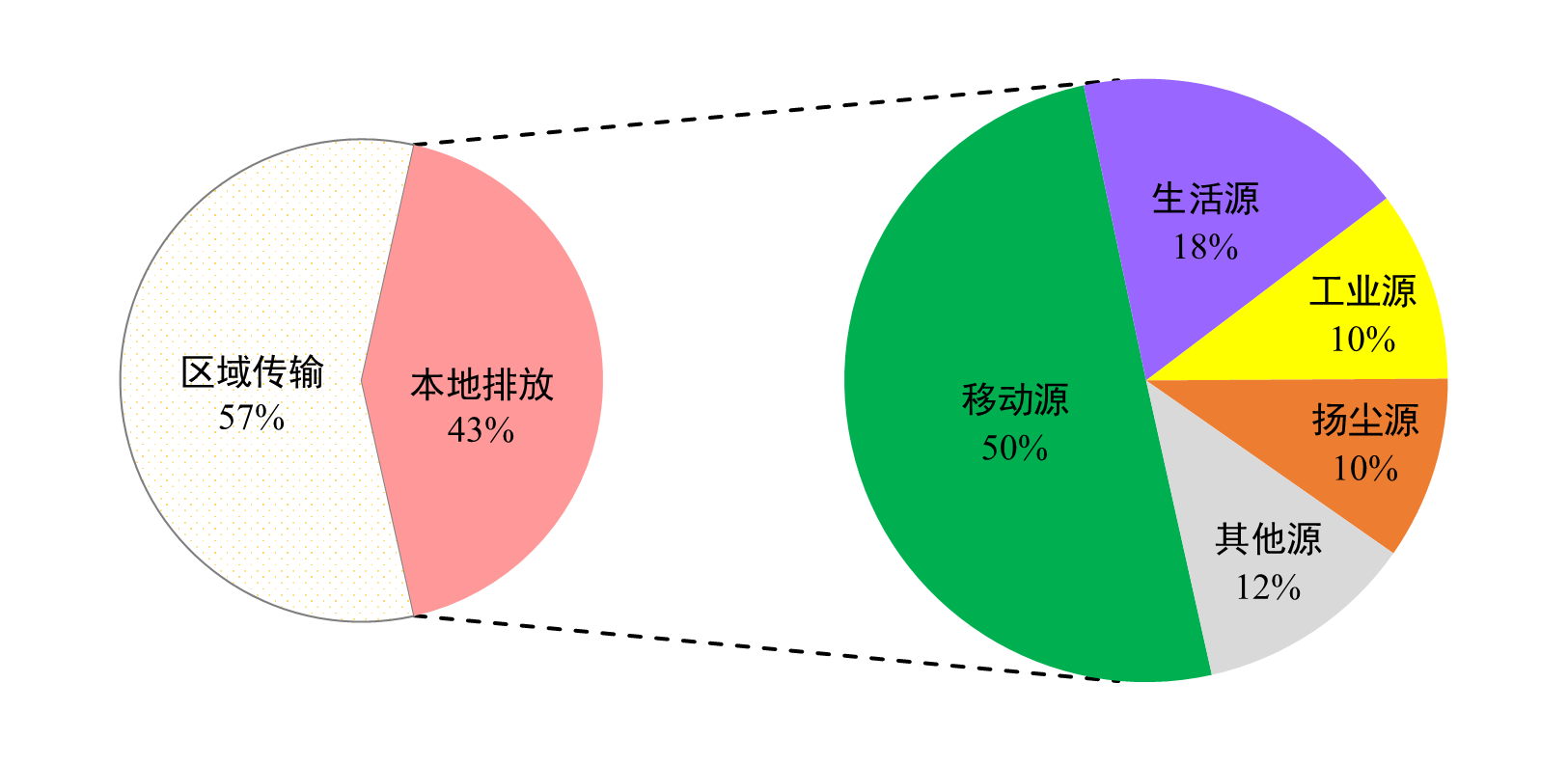

央廣網北京9月12日消息(記者 阮修星)9月12日,北京市發布大氣細顆粒物(PM2.5)來源解析最新(第四輪)研究成果。在區域和本地均實現大幅減排的情況下,北京市現階段PM2.5主要來源相對占比發生了變化,區域傳輸占比進一步增加至57%,本地排放占比43%。本地排放中移動源占比50%;生活源位居第二大源,占比18%。

北京市第四輪PM2.5來源解析結果

區域整體空氣質量改善 傳輸相對占比有所增加

多年來,京津冀及周邊區域持續深入協作,協同治理取得明顯成效,區域空氣質量實現同步、大幅改善。2021年京津冀三地PM2.5年均濃度首次全部邁入“30+”階段;2024年,京津冀三地PM2.5年均濃度與2013年相比降幅均超六成,優良天數大幅增加、重污染天數大幅削減。

在區域和本地均實現大幅減排的情況下,北京市現階段PM2.5主要來源相對占比發生變化。相較2020年,區域傳輸占比增加一成多,超過五成。隨著污染級別增加,區域傳輸對北京市PM2.5的影響逐漸增大,中重度污染日時,區域傳輸占比可達八成。因此,聯防聯控聯治對區域整體空氣質量改善的重要性進一步凸顯。

專家建議,下一步要繼續深化區域聯防聯控聯治機制,深挖本地減排潛力的同時與區域周邊省市加強交流協作,構建環京城市群聯動共治機制,提升區域整體治理效能,實現區域空氣質量改善“共贏”。

本地主要源絕對貢獻均明顯“瘦身” 移動源生活源相對占比提高

自2018年實施“一微克”行動以來,北京市嚴格落實各項減排措施,推動本地各類源對PM2.5的絕對貢獻量大幅下降。其中,移動源、生活源、工業源和揚塵源絕對貢獻量與2020年相比降幅均超過三成,其中揚塵源降幅最大達到46%,工業源降幅達42%,移動源和生活源降幅分別為36%和33%,大氣污染治理成效顯著。

在本地污染排放量整體下降的同時,不同源的下降速度快慢存在差異,導致本地PM2.5主要來源的相對構成發生了變化。與2020年比較,移動源占比增加4%,穩居第一且達到五成;生活源占比上升2%,接近二成,為第二大源;揚塵源和工業源各占一成;農業和自然本底等其他源占比一成多。移動源、生活源占比進一步增加,國際特大都市污染特征進一步凸顯。

專家建議,在國際特大都市污染特征凸顯、本地減排空間不斷收窄的大背景下,要加大結構減排力度,發揮綠色引領作用,堅持交通運輸結構綠色轉型,加快淘汰報廢老舊高排放車械,加速推進車械新能源化。

對重點源類進行精細化解析 精準支撐“0.1微克”行動

對北京市本地來源進一步精細化解析發現,四大主要源中移動源以柴油車、汽油車等機動車排放為主;生活源中溶劑使用、廢物處理和餐飲汽修等服務業排放突出;工業源中鍋爐、電力、煉油石化等行業占比較大;揚塵源仍以施工和道路揚塵為主。

北京市還對本地各類源進行了“掃描式”解析,將對PM2.5貢獻量較大的各類源重點行業納入重點關注名單,進行“0.1微克”攻堅治理,進一步深挖各行業領域減排潛力。

專家建議,下一步要持續提升精準治污的能力,根據不同行業特點分類施策,進一步提升精細化治理水平,比如,對生活源中的溶劑使用、服務業和廢物處理等行業,強化“源頭—過程—末端”的全流程精細化管理。

不同季節、不同區域污染來源存在顯著差異

從第四輪PM2.5來源解析研究結果看,在不同季節,本地排放中移動源均占首位。同時,春季揚塵源、夏季揮發性有機物、秋冬季采暖排放占比相對突出。此外,北京市各區的PM2.5各類來源占比也有所不同,存在差異。

專家建議,針對不同季節、不同區域的污染特征,下一步要不斷提高治理的針對性和精細化水平,開展“一季一策”“一區一策”精準治理。

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容