【歌曲介紹】

《我從蘋島來》是一首以賡續永州千年文脈、傳遞人生哲學力量為主題的原創歌曲。歌曲以山水交匯、紅綠交織、古今交融的蘋島風情為意象,以質樸大氣、唯美雋永的歌詞,悠揚婉轉、馥郁清雅的曲風,情真意切、直抵人心的旋律,純凈空靈、充滿張力的嗓音,生動描繪了秀美蘋島在瀟水與湘江的合流環抱中絕世獨立、超凡脫俗的丹青畫卷,深刻闡釋了千年蘋島在生態與文脈的交相輝映中煥發生機、綻放光芒的詩意神韻,無聲傳遞了人文蘋島在歷史與當代的深情對視中溫潤心靈、啟迪人生的哲思力量。

歌曲在人、聲、景、情、理的跨時空交響中,把深邃的哲學意蘊、深厚的家國情懷、深切的故鄉情結、深沉的現實關切融入蘋島,構建了零陵古郡在新時代語境下集“山水抒懷、生命吟唱、精神賦能、心靈治愈”于一體的獨特美學形象。

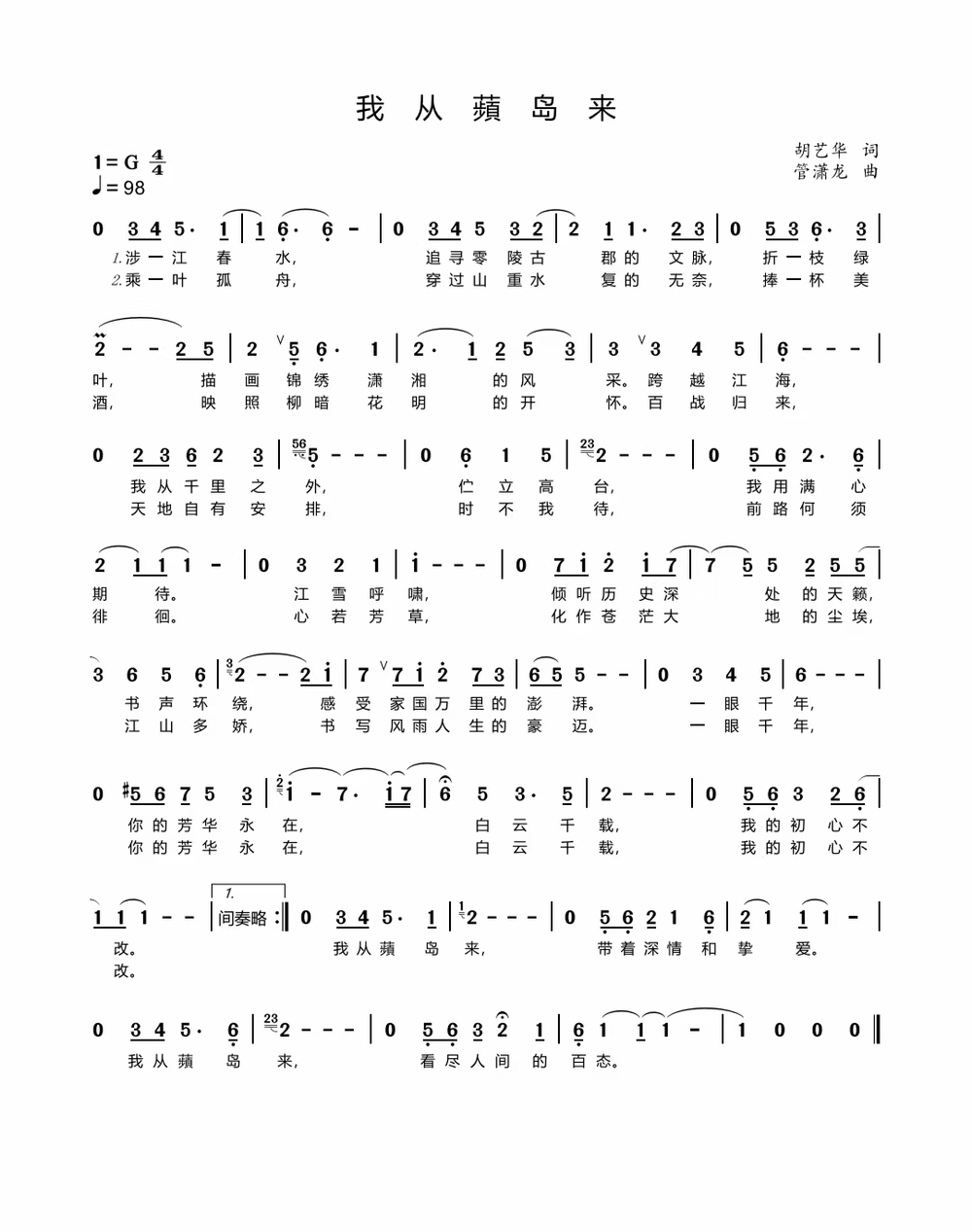

“涉一江春水,追尋零陵古郡的文脈,折一枝綠葉,描畫錦繡瀟湘的風采。”伴隨著初秋的一絲涼爽,由胡藝華作詞,管瀟龍、鄭錚錚作曲,鄭錚錚編曲,河圖演唱的歌曲《我從蘋島來》帶著秋日的細雨滋潤著人們的心靈。

蘋島是瀟水和湘水兩條河流的交匯地,一路向北融入洞庭,因而形成一個具有歷史底蘊的名詞:瀟湘。東漢時期的《湘江漁者歌》,以“瀟湘秋兮水紜蒸,芙蓉落兮雁南賓。期美人兮江渚,歲暮兮蒼梧云”描繪瀟湘的秋日美景。歷代文人墨客印刻在這里的痕跡,凝結成一種極具地域色彩的文化景象,讓人流連忘返。

歌詞是歌曲傳播的藝術形式之一,以詩歌形態同音樂旋律呈現出時間的藝術。唐朝詩人司空圖在《二十四詩品·縝密》中提及“意象欲生,造化已奇”,當心中的意象將要顯現時,所展現的創造力和奇妙之感令人驚嘆。在音樂創作中,這種意象先聚合于歌詞,旋律并非憑空產生,而是對歌詞意象中內在節奏與情感的動態回應和升華,因此歌詞的意象是歌曲旋律創作的關鍵。

《我從蘋島來》歌詞在工整中展現出具有張力的藝術性,從邏輯中體現出創作者宏觀的價值觀與細膩的情感觀。旋律是顯化歌詞意象的一種藝術手段,該曲旋律似水波流動:從三音級進,在屬音處進行不同的轉向,讓“一江春水”流入“古郡的文脈”,讓“一葉孤舟”顯影“山重水復的無奈”;再以向下七度敘述“折一枝綠葉”描繪瀟湘風采,同時,以八度同音映照出“柳暗花明的開懷”;接下來的句式用看似上行級進實則向下跳躍解讀蘋島人民既能“跨越江海”又能“百戰歸來”的一種敢為人先的湖湘精神,以切分音碰撞出即使在“千里之外”但一切都是最好的安排;“江雪呼嘯”中橫跨八度,留出無限想象傾聽來自“歷史深處”天籟之音,也意味著人們能跨越“芳草”與大地的塵埃同行;到了“一眼千年”,中音開始新一輪向上攀升,在“白云千載”中逐步下沉,至人們的“初心不改”進行沉淀;尾聲以相同節奏型但旋律波動的不同構建最終在主音落定,表達盡管“看盡人生百態”仍對故鄉有著“深情和摯愛”的不變鄉情。

《我從蘋島來》歌曲從邏輯而言,詞與曲的交融使其既可以趨向橫向線性敘事,又可以在縱向情感進行交匯。以美學角度而言,其典雅蘊藉的歌詞與韻致悠遠的曲風相結合,使得真情直抵人心。而歌曲的編曲與演唱是衡量旋律是否能夠詮釋歌詞內容的方式之一,該曲用滿懷深情的G大調搭建現代音樂語匯重構瀟湘精神,以屬音為基點向外擴張,象征著瀟湘流水的地理形勝與人文精神交匯共生。河圖直白的演唱方式詠嘆出現代人的情感,賦予歌詞以人格化的情感力量,旋律中裝飾音的插入要求演唱者對音準的把控需精準到位,同樣也使得演唱的句式變化多了幾分靈動性。與此同時,大提琴甘醇甜美的音色在音樂旋律與演唱聲線中不斷穿梭,營造出秋日的浪漫。這些流動起伏的音樂線條,讓人在歌詞中體會歷史的演變,在音樂中感悟人生的真諦。當歌詞意象、音樂意蘊與演唱技法交織融合時,我們能感受到歌曲中情感的具象化:白云千載,一眼千年,人間百態,初心不改。(何佳羽)

長按二維碼

長按二維碼關注精彩內容